Tag 9

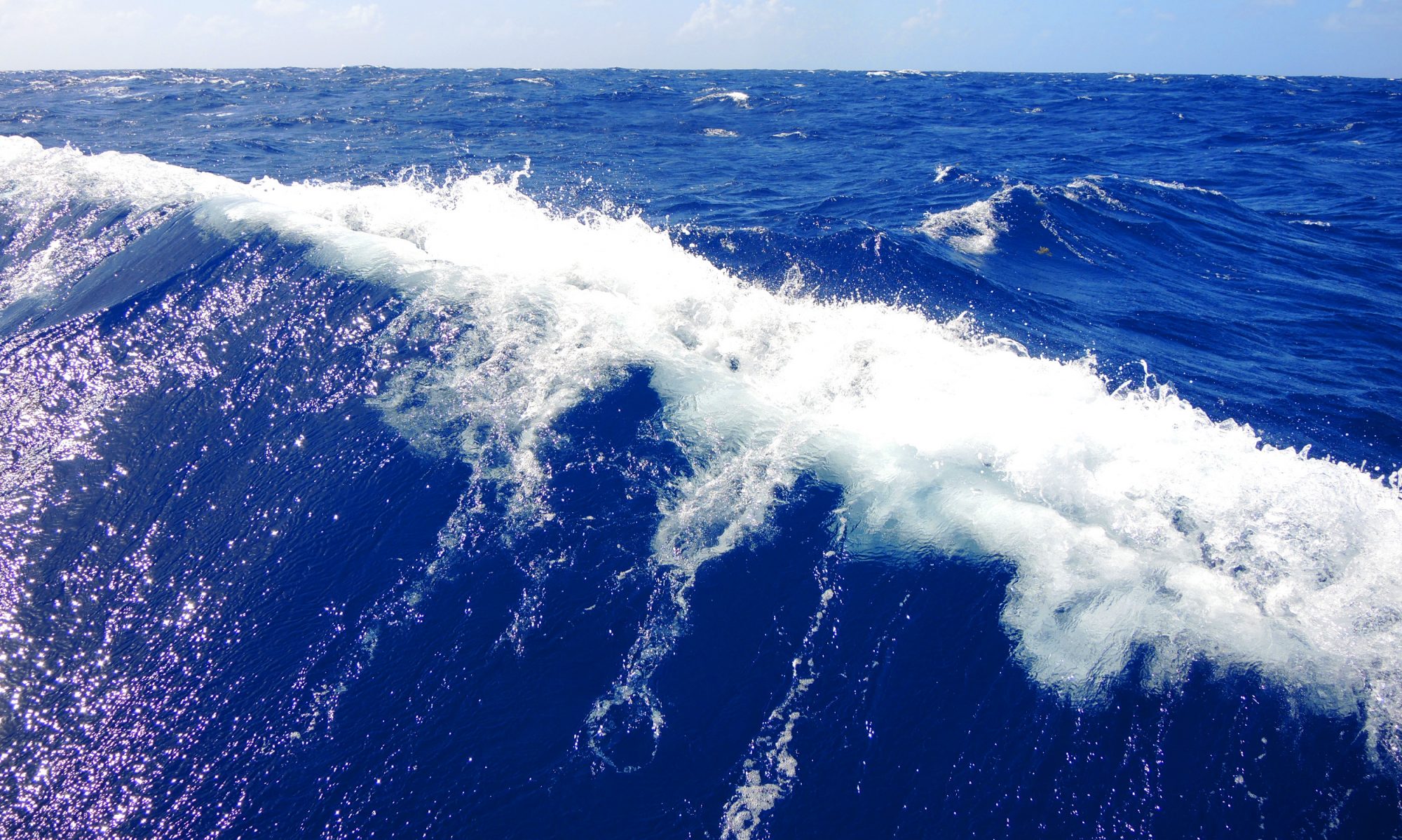

Der Wind bläst mit gewohnter Stärke und wir kreuzen durch die karibische See. Aus den Lautsprechern ertönt kubanische Salsa-Musik, die wir uns vor Ort kopiert haben. Wenn man Salsa tanzen könnte, würde man zu diesen Klängen jede schöne Frau über die Tanzfläche schieben können. Wir haben eine Mission. Wir sind auf der Suche nach einer geheimnisvollen, vergessenen Insel. Dieses Eiland fehlt in allen Seekarten. Warum tun wir das?

Vor ein paar Tagen saßen wir noch in einer dunklen, schmutzigen kubanischen Bar in Santiago, in die sich vor uns noch nie ein Tourist verirrt hat. Wir tranken Rum, denn es gab kein Bier. Dem Wasser haben wir nicht getraut. Der Rum schmeckte gut, er schmeckte süß und erinnerte an das Meer. Plötzlich kam ein alter Kubaner zu uns an den Tisch. Er lächelte uns an, zwischen den Zahnlücken waren nur noch wenige schwarze Zähne zu sehen. Seine Haut war faltig und fleckig. In einer großen Zahnlücke hatte er eine der dicksten Zigarren platziert, die wir jemals gesehen haben. Er wollte wissen, wo wir herkommen.

Als wir „Deutschland“ sagten, freute sich der Alte sehr. Er sei jetzt 93 Jahre alt und in der Zeit vor der Revolution sei er zur See gefahren. Dabei ist er auch nach Deutschland gekommen, nach Stralsund und nach Warnemünde. Dort wäre das Bier gut und billig gewesen. Er wollte wissen, ob das heute noch so ist. Und er musste uns umgehend mitteilen, dass er die Fußball-Bundesliga toll findet und ein großer Fan von Bayern München ist. Ich spie meinen Rum aus.

Jens erklärte ihm, dass die Erwähnung dieses Vereins bei mir immer Übelkeit und Erbrechen auslöst. Er bestellt eine Runde Rum für uns drei. Der Alte war weiterhin an uns interessiert. Er nahm mir meinen Brechreiz nicht übel und fragte, wann unser Flieger zurück nach Deutschland geht. Wir verrieten ihm, dass wir mit dem Segelboot hier sind und in den nächsten Tagen weiter fahren wollen.

Wenn wir noch ein oder zwei Gläser Rum spendieren, sagte der Alte, hätte er etwas ganz Besonderes für uns aus der Zeit, in der er zur See gefahren ist. Das machte uns neugierig, ich ging zum Wirt und bestellte die nächste Runde.

Der Alte leerte sein Glas in einem Zug und verabschiedete sich kurz. Er müsse in seine Wohnung gehen, die sei aber gleich um die Ecke. Noch bevor Jens und ich unsere n Rum austrinken konnten, war der Alte schon wieder da. Er faltete eine zerknitterte und abgenutzte Seekarte von 1904 auf dem kleinen Kneipentisch auseinander und schaute fragend auf die lange Reihe von Rumflaschen hinter dem Tresen. Dabei zog er lange und genießerisch an seiner Zigarre. Auf mein Handzeichen brachte der Wirt sofort die nächste Runde. Es kam mir vor, als wäre bei jeder Runde mehr Rum in den Gläsern.

Wir erkannten auf der Karte Aruba, Bonaire und Curacao sowie die Küste Venezuelas. Mit kaum noch erkennbaren Bleistiftstrichen war nordwestlich von Aruba eine weitere Insel eingezeichnet worden. Wir wollen sie Atlantis nennen. Der Alte erzählte, dass er 1947 als Matrose auf einem Frachtsegelschiff gefahren ist. Das Schiff ist in einen schweren Sturm geraten und alle drei Masten seien gebrochen. Nachdem sie zwei Tage über den Atlantik getrieben sind, seien sie auf Land gestoßen und gestrandet. Der Kapitän hätte nicht gewusst, dass sich dort eine Insel befindet.

Die Insel war grün und fruchtbar, die Einwohner freundlich und hilfsbereit. Sie halfen den Seeleuten, ihren Frachter wieder flott zu machen. Jeder Matrose fand sofort eine oder zwei Freundinnen. Der alte Mann schwärmte von Seen mit kristallklarem Wasser, Urwäldern mit Früchten, die man nur pflücken musste und mit einer Tierwelt, die ihresgleichen suchte. Wer wollte, hat sich einen Vogel gefangen und gegrillt. Zahme Wildschweine grunzten zwischen den Bäumen. Es war das Paradies auf Erden.

Die Einwohner unterstützten die Schiffbrüchigen beim Setzen der neuen Masten. Es gab neuen Proviant, leckeres Obst und frisches Gemüse, saftige Rindersteaks und knuspriges Brot. Der Abschied sei ihnen sehr schwer gefallen, erzählte uns der Alte an unserem Tisch und schaute in sein leeres Glas. Nicht alle Matrosen hätten damals die Insel wieder verlassen, einige blieben für immer. Man hat nie wieder etwas von ihnen gehört.

Der Wirt brauchte kein Zeichen mehr, er war sofort mit der Flasche am Tisch. Außerdem hatte er drei dicke Zigarren in seinen Händen, ein Geschenk des Hauses. Der Kapitän hätte versucht, die Position der Insel in die Seekarte einzutragen. Wegen des Sturms sei die Position aber nicht so ganz genau gewesen. Er würde uns diese Seekarte nun schenken. Wenn wir in der Gegend seien, sollen wir aufpassen, dass wir nicht Schiffbruch erleiden. Jens uns ich verabschiedeten uns. Wir eilten zum Hafen, um die letzte Fähre des Tages in die Marina nicht zu verpassen.

Jetzt segeln Jens und ich seit ein paar Tagen in der fraglichen Gegend ein Zick-Zack-Suchraster ab. Wir sind freudig auf diese Insel gespannt, die auf unseren Seekarten und auf Gugel-Maps fehlt. An der erwarteten Position zeigt die Satellitenaufnahme leider nur eine dichte Wolkendecke. Das Radar läuft, wir können sie nicht verpassen. Seit Tagen haben wir kein Schiff mehr gesehen, wir sind abseits aller Schifffahrtsrouten. Der Kater vom Rum ist längst vergangen. Die Seekarte liegt auf dem Kartentisch, Wasser tropft langsam auf den alten Druck. Atlantis, wir kommen! Unser Etmal sind 89,2 Meilen. Noch 85 Meilen Luftlinie bis Atlantis.